ここから本文です。

脱プラスチック生活チャレンジ事業(令和6年度)を実施しました

脱プラスチック生活チャレンジ事業とは

プラスチック製品のポイ捨てなど不適正な処理により、2050年までに海洋中のプラスチックの量が魚の量を超えると予測されています。

海洋プラスチックの問題や、リデュース・リサイクルなど資源循環の取り組みについて、様々な体験を通して理解を深めてもらうため、(株)セブン-イレブン・ジャパンやプラスチックごみを小物などに作りかえる取り組みを行っている特定非営利活動法人の講師を招いて、令和7年1月25日(土曜日)にワークショップを実施しました。

皆さんにも海洋プラスチック問題などに興味を持っていただき、身近なことから実践していただけるよう、ワークショップの内容について紹介します。

概要

- 対象者:鹿児島市内に在住の小学生とその保護者(参加:17組、37名)

- 時間:13時00分から17時00分(12時受付開始)

- 場所:かごしま環境未来館2階多目的ホール(住所:鹿児島市城西二丁目1-5)

セブン-イレブン・ジャパンの取り組み

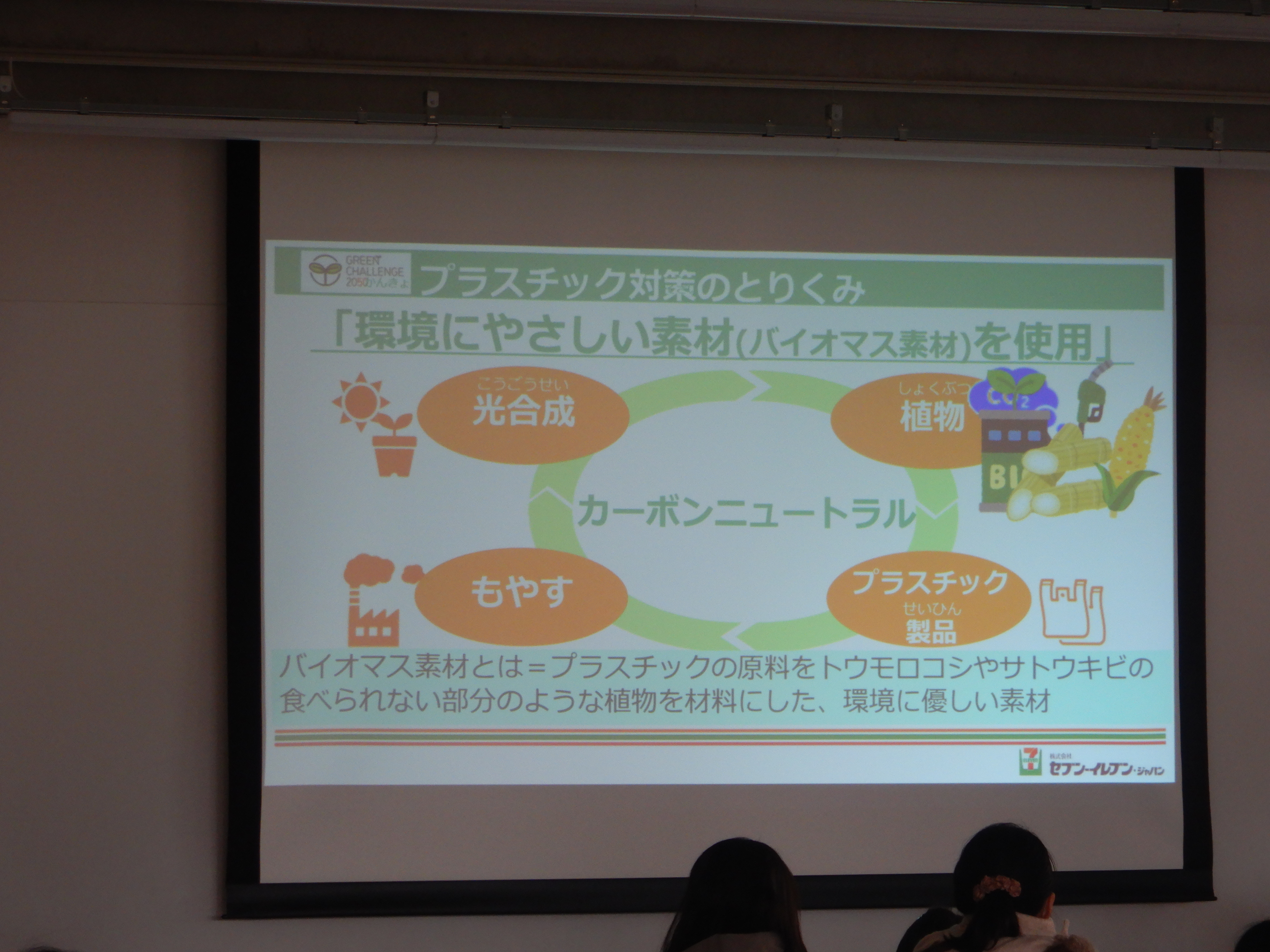

オリジナル商品に使われるプラスチックに環境にやさしい素材を使用

セブン-イレブン・ジャパンの取り組みの一環として2050年までに、オリジナル商品に使われる容器等を環境配慮型素材100%にするほか、パッケージの軽量化などを行う取り組みを行っています。

商品の一部にプラスチックの原料をトウモロコシやサトウキビの食べられない部分のような植物を材料にした環境にやさしい素材を使用していることを教えてくれました。

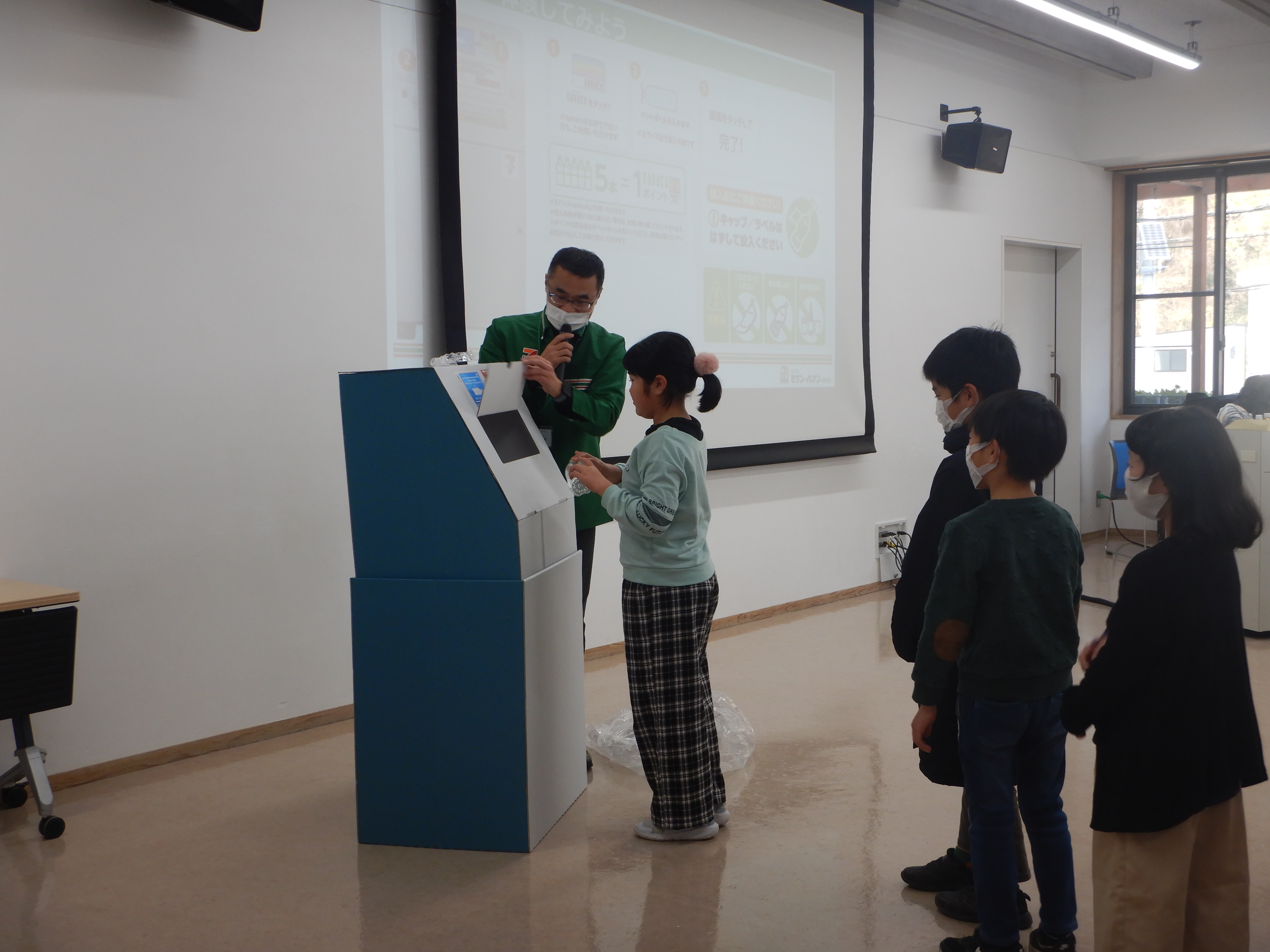

ボトルtoボトル(ペットボトル回収機)の取り組み

セブン-イレブン・ジャパンでは、プラスチック削減の取り組みの一環として、ボトルtoボトルの取り組みを行っています。

ボトルtoボトルとは、使用済みのペットボトルを資源として活用し、新たなペットボトルに再生することを言い、セブン-イレブン・ジャパンでは店頭に専用の回収機を設置し、回収することでリサイクルを行っていることを教えてくれました。(※一部店舗に設置)

ワークショップでは、回収機のデモ機を使って、実際に体験を行いました。

身近なコンビニでも手軽にペットボトルのリサイクルができるということが体験できました。

【セブン-イレブン・ジャパンの取り組みで学んだこと】

- プラスチックのリサイクル

みんなが利用しているコンビニでのプラスチックに対する取り組みを知ることで、プラスチックのリサイクルなどについて身近に感じ、学ぶことができました。

使い捨てプラスチックの環境への影響を考え、限りある資源を有効活用するためにも、リサイクルできるものは分別し、資源化することが必要です。

プラスチックごみを使った体験授業

海のプラスチックごみの問題やプラスチックのリサイクルについて

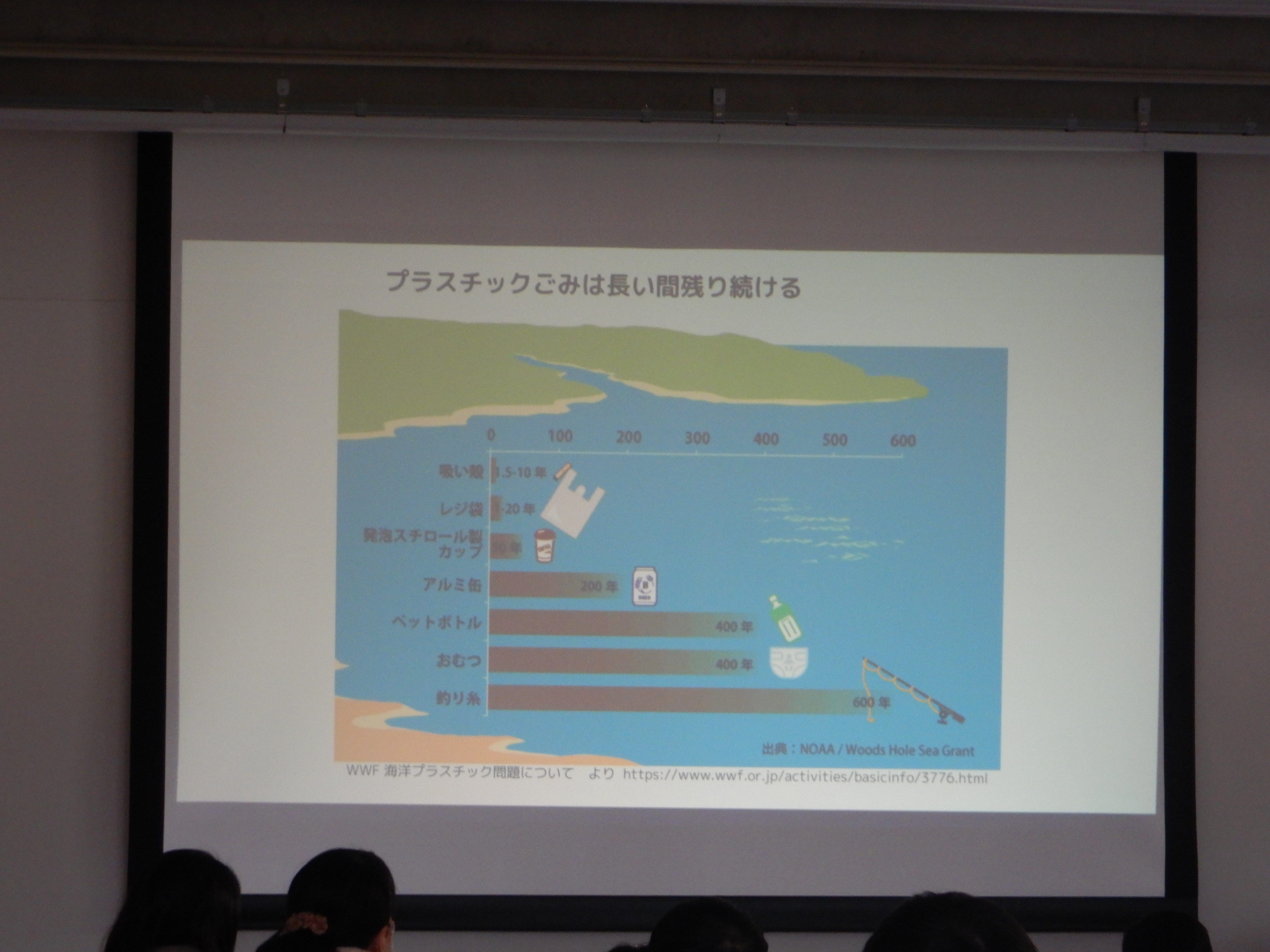

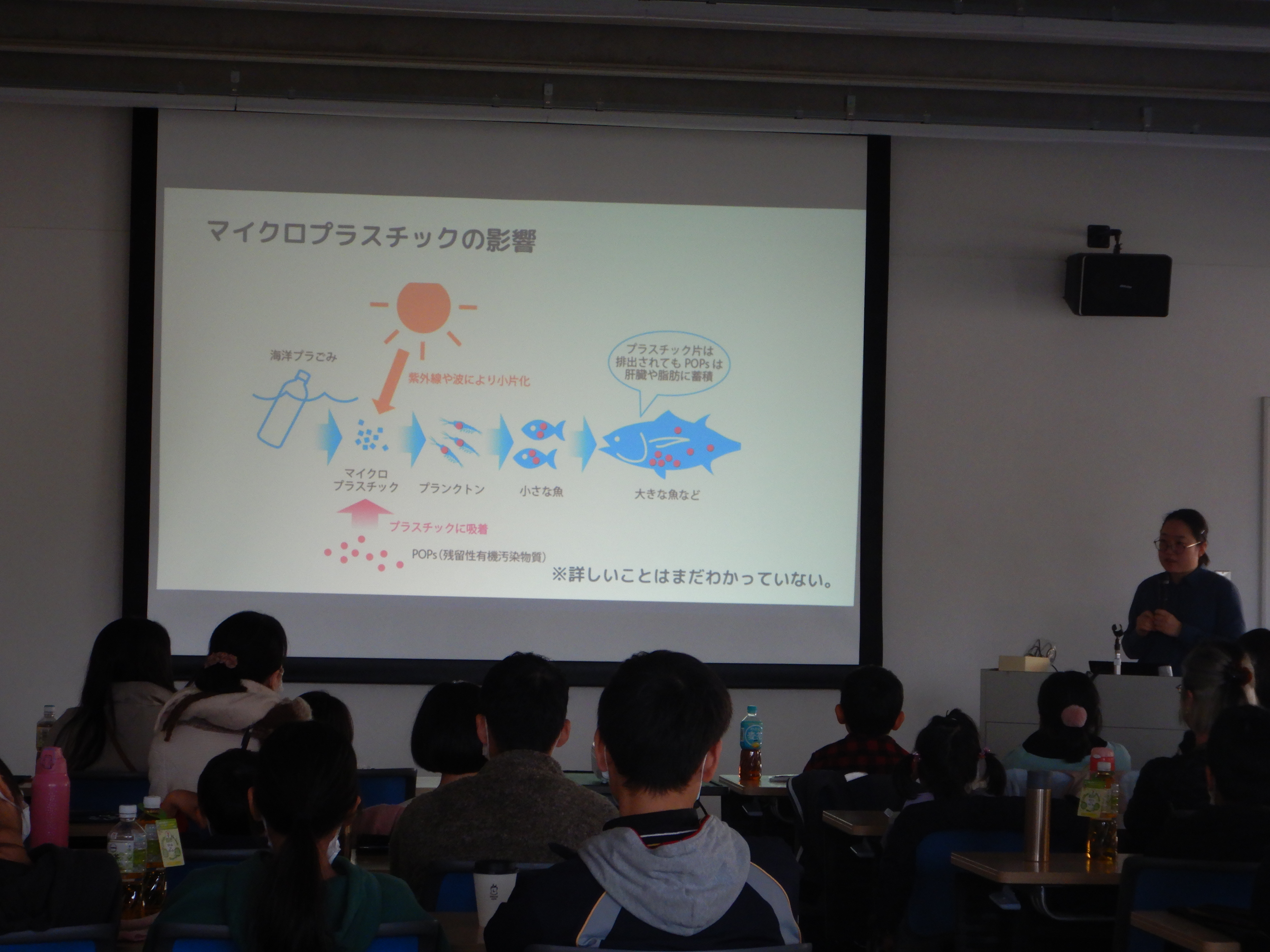

海に流れ着くプラスチックの実際の写真などを交えて、どのようにして海にプラスチックが流れ着くのか、生態系にどのような影響を及ぼすのか等を学びました。

ほかにも、プラスチックとは何からできていて、どのようなものが作られているかなどを教えてもらいました。

プラスチックごみを使った万華鏡・ブレスレットづくり

- 万華鏡づくり

実際に吹上浜に落ちていたマイクロプラスチックごみを使って、万華鏡づくりに取り組みました。

- ブレスレットづくり

プラスチックごみから作られたビーズを使って、ブレスレットづくりに取り組みました。

【プラスチックごみを使った体験授業で学んだこと】

- プラスチックごみが海に流れ出ると…

海に流れ着いたプラスチックのごみは、紫外線や波により小片化し、マイクロプラスチックと呼ばれるプラスチックのごみとなります。それは魚の口に入り、それを食べる人間まで影響を及ぼすと言われています。

海にプラスチックごみが流れ出ないようにすることや私たちがどのようなことができるかなどを学びました。

まとめ

参加した皆さんは、ワークショップを通して、海洋ごみの問題や使い捨てプラスチックが環境へ与える影響、それらを解決するために取り組むべきことを学びました。

【参加した皆さんのアンケート結果】

- 使い捨てプラスチックが海にどのような影響を与えるか知っている人の割合

参加前:75.6%→参加後:94.6%

- 使い捨てプラスチックのリデュースやリサイクルへの取り組みが必要だと思う人の割合

参加前:94.6%→参加後:100%

- ワークショップを終えて、今後使い捨てプラスチックのチックのリデュースやリサイクルに取り組もうと思った人の割合:100%

- 使い捨てプラスチックの削減や海洋プラスチック問題の解決のため今後取り組みたいこと

ごみの分別やマイバッグの利用

フォークやスプーンを余分にもらわない

リサイクルの徹底やリユース商品の選択

プラスチック製品をあまり使わない

海のごみひろいをするなど

脱プラスチック、海洋ごみ問題解決のために出来ること

プラスチックは、容器や製品など多くのものに使われており、わたしたちの暮らしになくてはならないものとなっています。しかし、不適正な処理による海洋プラスチックの問題など様々な影響を与えています。

脱プラスチックや海洋ごみ問題解決のため、ごみとなるプラスチックを減らすことや、捨てるときには正しく処理をするなど、身近なことからできる取組みを紹介します。

3R(スリーアール)

- リデュース(ごみとなるものを減らす)

マイバッグやマイボトルなどを使用し、使い捨てプラスチックの使用を控える。

つめかえのできる商品を選ぶ。

- リユース(物を繰り返し使う)

壊れたときは修理をして、長期間使う。

不要になったものは捨てずに、必要な人に譲る。

- リサイクル(ごみを資源として再び利用する)

ペットボトルやプラスチック容器類などの資源物はしっかり分別をする。

海や河川にプラスチックが流れないようにする

- ごみのポイ捨てをしない

海や河川、街中でごみの投棄(ポイ捨て)をしてはいけません。

- ごみステーションや屋外の物の散乱防止

海洋ごみは投棄されたごみだけではありません。ごみステーションや屋外に置いてある物が風で飛ばされ、海や河川に流れていくこともあります。

ネットをかける、きちんとごみ箱に入れるなどごみが散乱しないようご協力ください。

お問い合わせ