特別企画展「藤田嗣治 7つの情熱」

展覧会概要

「乳白色の肌」と繊細な描線により、1920年代フランス画壇の寵児となった藤田嗣治(レオナール・フジタ/1886~1968)。

本展では、藤田研究の第一人者シルヴィー・ビュイッソン氏監修のもと、「自己表現」「風景」「前衛」「東方と西方」「女性」「子ども」「天国と天使」の7つの切り口から、藤田の人生と創作の源泉に迫ります。第2部では川島理一郎、東郷青児、海老原喜之助ら関わりの深い9人の日本人美術家も取り上げ、藤田が同時代に果たした役割を捉え直します。個人所蔵を含む国内外から集められた油彩、版画、水彩・素描、資料など、あわせて160点余りをお楽しみください。

また、当館の展示では、ピカソ、キスリング、パスキンら藤田と同時代に活躍したエコール・ド・パリの作家たちも所蔵作品の中からご紹介します。

- 藤田嗣治(ふじたつぐはる)とは…

藤田は明治半ばの1886年に生まれ、東京美術学校(現・東京藝術大学)を卒業後、26歳でフランスに渡りました。パリではピカソやモディリアーニらエコール・ド・パリの作家たちと交流し、キュビスムなどの前衛芸術に触れ試行錯誤の日々を過ごした後、1920年代に「乳白色の肌」と称される裸婦像によって名を馳せました。1933年に帰国しますが、第二次世界大戦中に制作した戦争記録画により戦争責任を問われ1950年に再びフランスに渡ります。その後、1955年にフランスに帰化してレオナール・フジタと改名。81歳で他界するまで精力的に制作を続けました。

第1部:藤田嗣治と 7つの情熱(シルヴィー・ビュイッソン氏監修)

第1章:自己表現への情熱

フランスと日本、伝統的教育と前衛というふたつの文化の狭間で、藤田は自分だけの境地を確立しようと試みました。おかっぱ頭や丸眼鏡など他者とは一線を画すイメージは、自ら築き上げた唯一無二の芸術のひとつの表れと考えられます。

1

1

第2章:風景への情熱

「乳白色の肌」の裸婦像で有名な藤田ですが、最初に取り組んだのは静物画や風景画でした。藤田の風景画にみられる「無」の空間は、やがて彼の作品に見られるようになった白や金の背景のように、何もない空間に潜む美しさへと繋がっていきます。

第3章:前衛への情熱

藤田が最初に渡仏した1913年、パリではフォーヴィスムやキュビスムのような前衛芸術が全盛期を迎えていました。ピカソやアンリ・ルソーの作品に衝撃を受けた藤田は、1910年代のわずかな期間ですが前衛的な様式を試み、新たな境地を切り開くきっかけとなりました。

2

2

第4章:東方と西方への情熱

第1次世界大戦中、多くの日本人留学生が帰国するなか藤田はパリに留まりました。特殊な環境で日本文化を見つめなおす機会を得た藤田は、面相筆による極細の線や黄金色の背景、仏像のようなアーモンド形の眼など、日本美術の要素を自作に取り入れるようになりました。

3

3

第5章:女性への情熱

1920年代、「乳白色の裸婦」で高い評価を得た藤田は一躍人気作家となりました。その創作の源には、白い肌の美しい最初の妻リュシー・バドゥー(通称ユキ)や、しなやかな身体を持つダンサーであった二人目の妻マドレーヌ・ルクーなど、ミューズの存在がありました。

4

4

第6章:子どもへの情熱

藤田は晩年に近づくにつれて、風刺画を中心に独特の容貌を持つ子供たちの姿を描くようになりました。その多くは藤田の空想の世界に生きる子どもたちの姿であり、純真無垢で恐れを知らず、自然に最も近い存在に、自分の姿を重ねていたと考えられます。

第7章:天国と天使への情熱

藤田はカトリック系の学校でフランス語を学ぶなど、少年期からキリスト教に接しました。1959年に洗礼をうけてキリスト教徒となりますが、1910年代にはすでにイタリア初期ルネサンス風の「生誕図」や「磔刑図」を描いていました。その情熱は1966年に手掛けたランスの「平和の聖母礼拝堂」の内装において頂点に達します。

第2部:情熱の来し方行く末―藤田嗣治を囲む日本人美術家たち(矢内みどり氏監修)

藤田の評価が高まった1920年代頃から、美術家を目指す多くの日本の若者がパリの藤田のもとを訪れるようになりました。社交性に富む藤田は、相手によって方法を変えながら教育し、彼らの成長を促しました。第2部では、藤田との交流を通してその情熱を受け継いだ、川島理一郎、東郷青児、板東敏雄、海老原喜之助、高野三三男、小柳正、岡鹿之助、高崎剛、田淵安一の9人の日本人美術家たちを紹介します。

5

5

6

6

第3部:エコール・ド・パリの仲間たち(鹿児島会場オリジナル)

キスリング、ピカソ、パスキンなど、鹿児島市立美術館所蔵作品の中からエコール・ド・パリの作家を展示し、藤田の「乳白色の肌」を生んだ時代の雰囲気をご紹介します。

7

7

- 作品画像

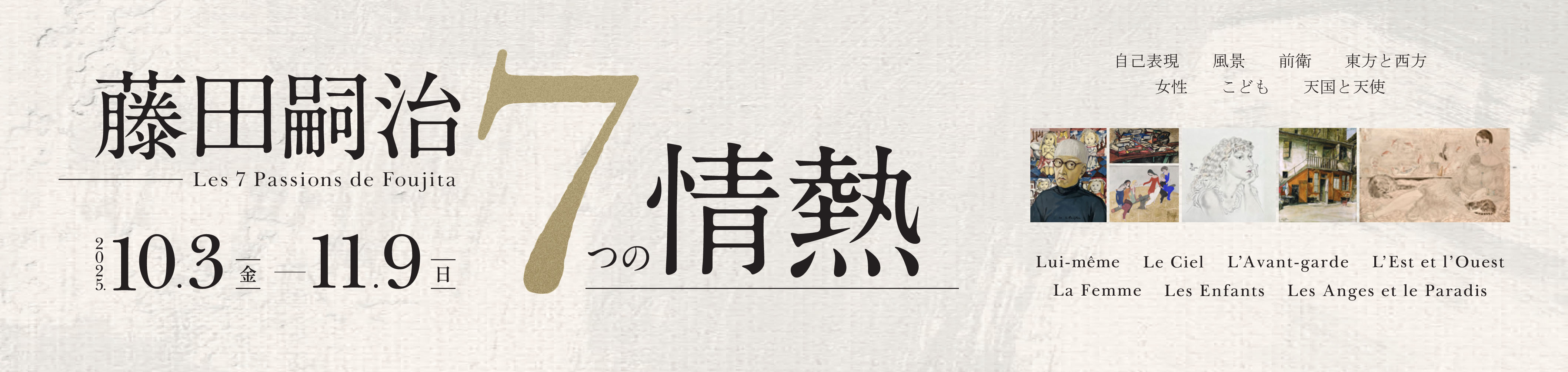

1.藤田嗣治《自画像》1960年/木版・紙/個人蔵(フランス)

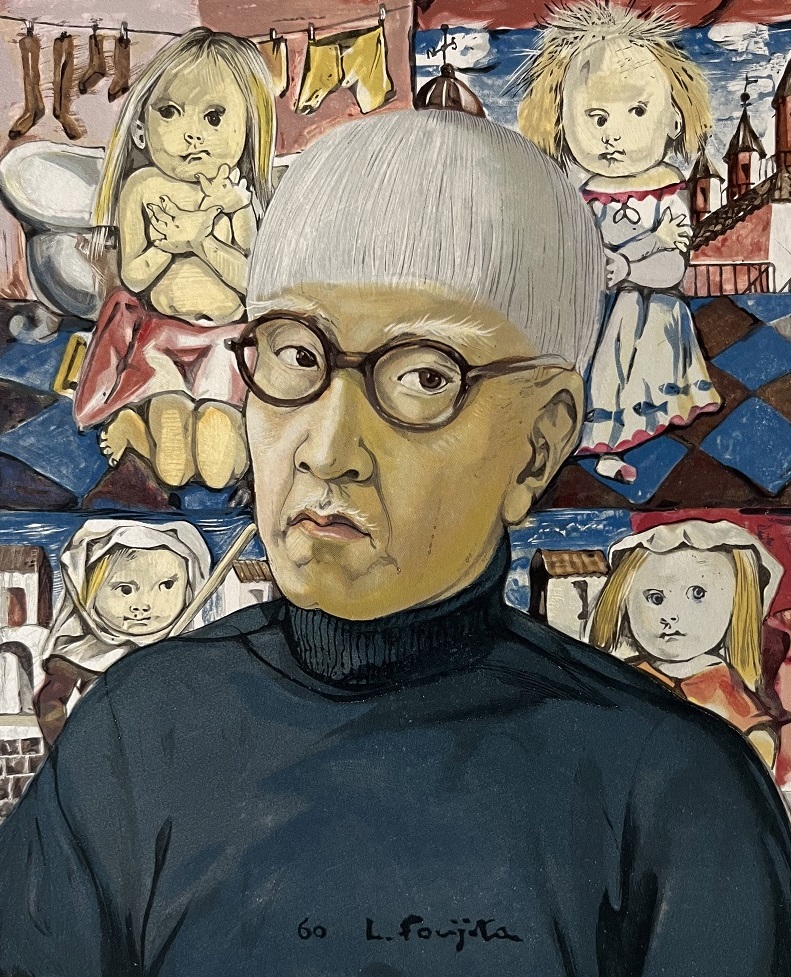

2.藤田嗣治《アトリエの中のキュビスムによる静物》1914年/グアッシュ、水彩・紙/個人蔵(フランス)

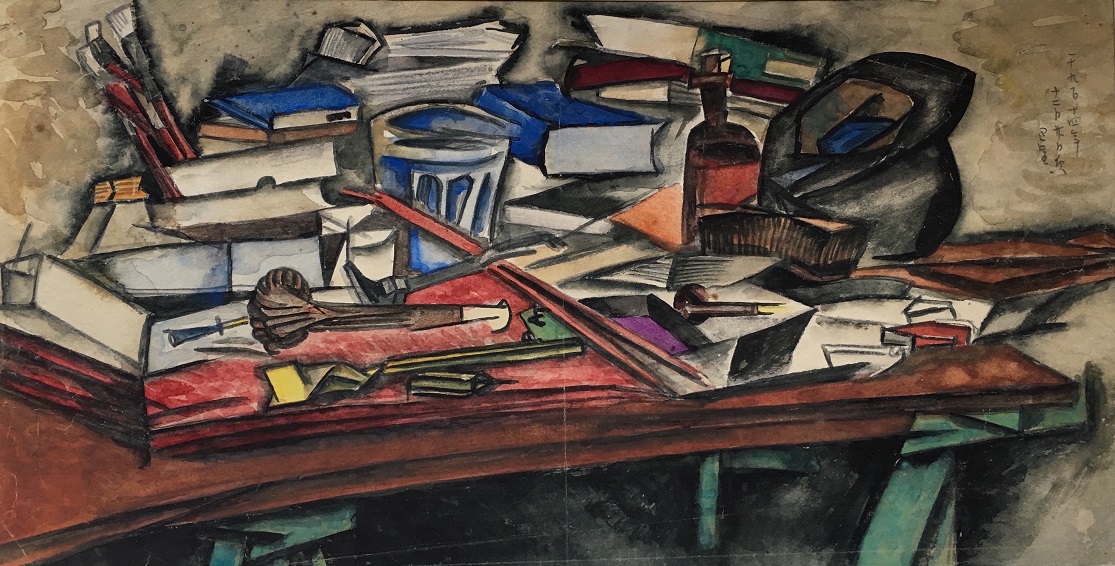

3.藤田嗣治《シーソー》1918年/テンペラ、水彩、墨、金箔・紙/個人蔵(エルサレム、イスラエル)

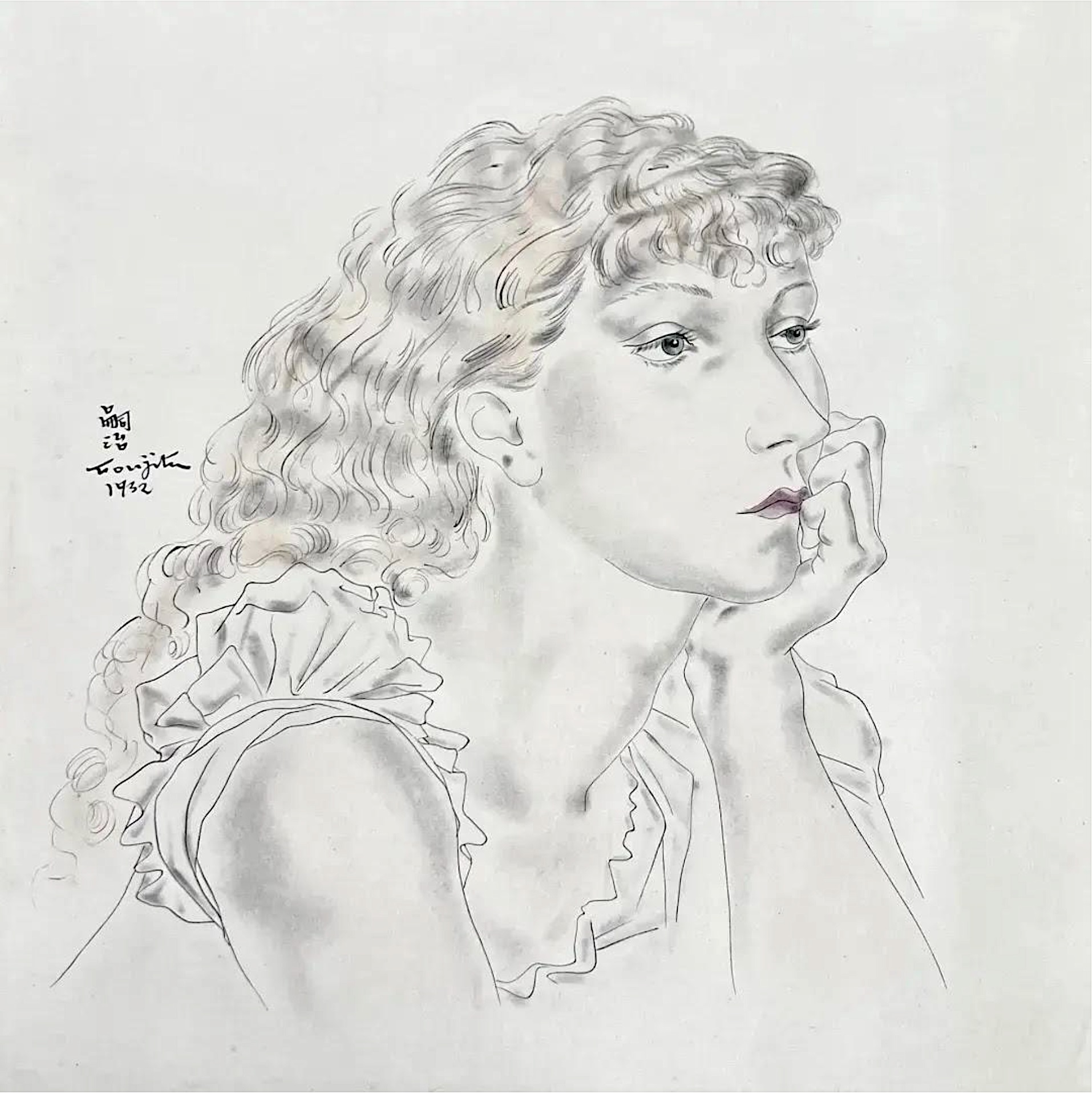

4.藤田嗣治《マドレーヌの肖像》1932年/水彩、墨・紙/個人蔵(エルサレム、イスラエル)

5.海老原喜之助《森と群鳥》1932年頃/油彩・カンヴァス/三重県立美術館

6.川島理一郎《パリの花市場》1926年/油彩・カンヴァス/丸紅株式会社

7.ジュール・パスキン《ソファに座るマルセル》1928年/油彩、木炭、鉛筆・カンヴァス/鹿児島市立美術館

1~4.© Fondation Foujita / ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2025 B0809

会期

令和7年10月3日(金曜日)~11月9日(日曜日)

休館日:10月6日(月曜日)、10月14日(火曜日)、10月20日(月曜日)、10月27日(月曜日)

会場

鹿児島市立美術館 一般展示室(1・2)、企画展示室

観覧料

- 一般:1,200円(前売り1,000円)

- 高大学生:800円(前売り500円)

- 小中生:600円(前売り300円)

( )内は前売料金及び20人以上の団体料金、年間パスポートまたは障害者手帳提示者は同料金で観覧できます。

会期中は、本展チケットで所蔵品展も観覧できます。

前売り券取扱所

- 9月3日(水曜日)から販売開始。

- コンビニエンスストアおよびネット販売は10月2日(木曜日)まで、その他は完売まで。

ファミリーマート(e+〈イープラス〉http://eplus.jp(外部サイトへのリンク))

ローソン(ローソンチケット:Lコード82447)

セブン・イレブン(チケットぴあ:Pコード687-280)

南日本新聞販売所、鹿児島市内プレイガイド(山形屋・生協コープかごしま各店舗・川商ホール〈鹿児島市民文化ホール〉・高木画荘・集景堂)

主催等

主催:鹿児島市立美術館、南日本新聞社、MBC南日本放送

協力:日本航空

後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ

企画協力:株式会社ブレーントラスト

助成:一般財団法人自治総合センター

Commissariat général: Sylvie Buisson, historienne d’art et expert de Léonard Foujita

問合せ

鹿児島市立美術館

電話:099-224-3400

お知らせ

- 会場内の温湿度と明るさは、作品所蔵者の意向により作品の保存に適した値まで下げています。ご理解のうえ体温調節ができる服装でのご来館をお勧めいたします。

- 1920年代のパリで、「乳白色の肌」の裸婦像によりエコール・ド・パリの寵児となった藤田嗣治(1886~1968)。

2026年は藤田の生誕140周年にあたり、今年から来年にかけて各地でその芸術と人間像に迫る展覧会が開催されます。

関連イベント 募集状況や応募方法の詳細は、開催が近づきましたら「イベント講座」のページに掲載します。

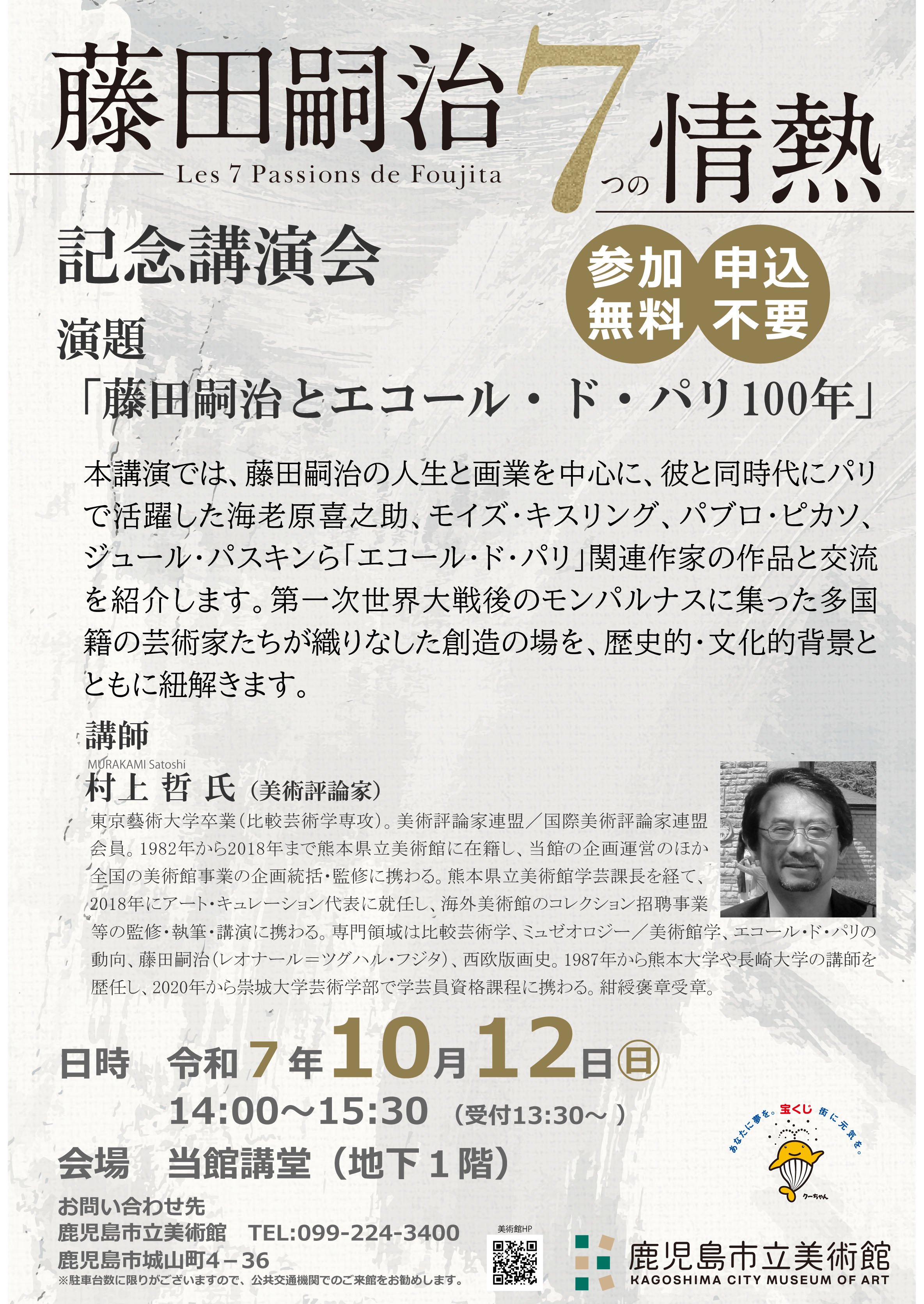

記念講演会「藤田嗣治とエコール・ド・パリ100年」

当日自由参加・無料

- 講師:村上哲 氏(美術評論家)

- 日時:10月12日(日曜日)14時から15時30分

- 会場:講堂(当館地下)

- 対象:どなたでも

- その他:駐車台数に限りがございますので、公共交通機関でのご来館をお勧めします。

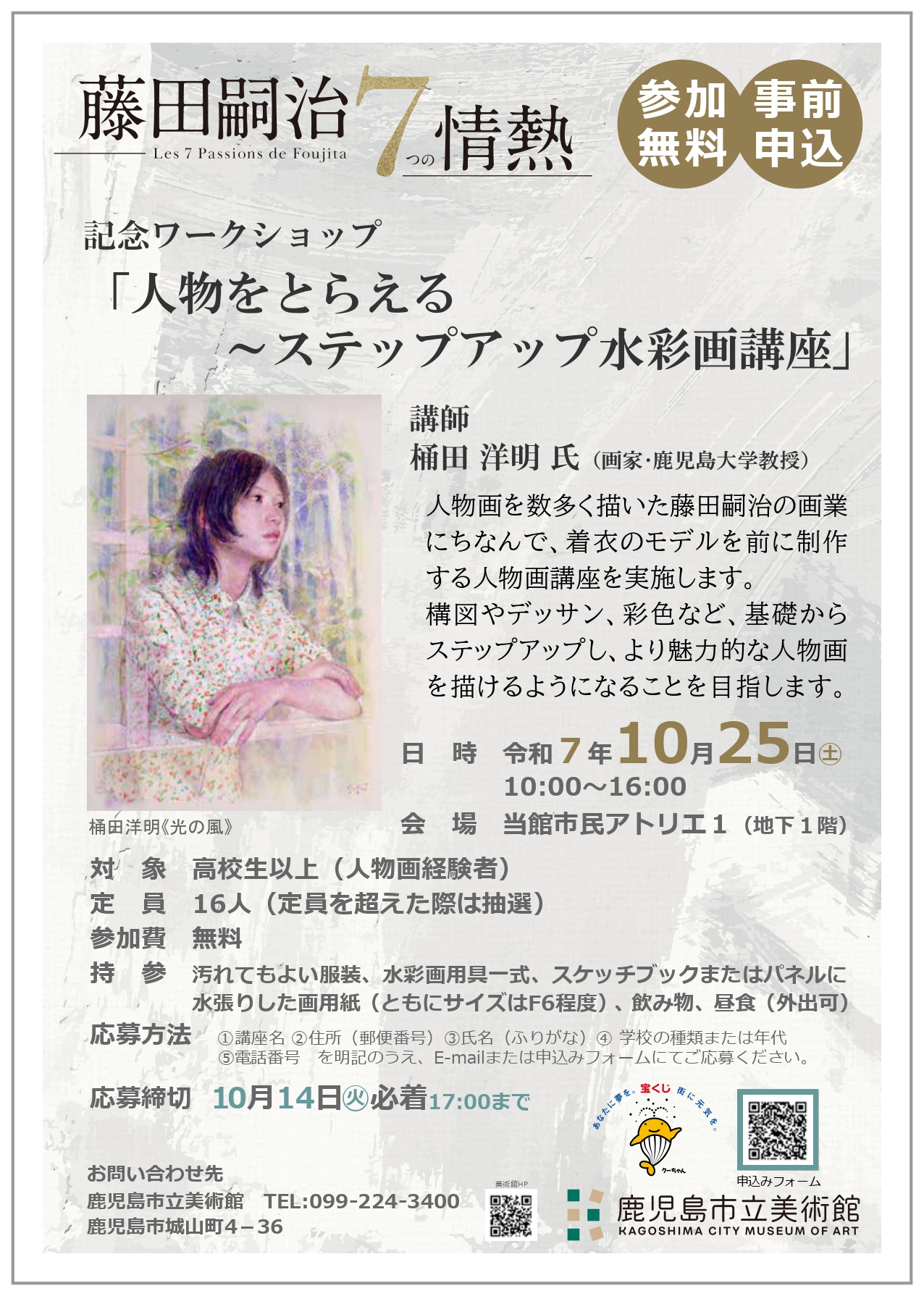

記念ワークショップ「人物をとらえる~ステップアップ水彩画講座」

事前申込制(抽選)・道具持参

- 講師:桶田洋明 氏(画家、鹿児島大学教授)

- 日時:10月25日(土曜日)10時から16時

- 会場:市民アトリエ(1)(当館地下)

- 対象:高校生以上の人物画経験者

- 定員:16人(定員を超えた際は、抽選となります。)

- 申込締切:10月14日(火曜日)必着

記念ワークショップ「人物をとらえる~ステップアップ水彩画講座」申込フォーム

作家・作品解説会(担当学芸員によるスライドトーク)

当日、13時30分から整理券配布、定員になり次第配布終了。

- 日時:10月5日(日曜日)、10月18日(土曜日)、11月2日(日曜日) 各日、14時から15時

- 会場:講堂(当館地下)

- 対象:どなたでも

- 定員:各回30人

学校のための特別割引制度 ※9月19日(金曜日)申込締切

学校のための特別割引制度のご案内・回答書・事前指導のための資料

制度の活用事例

広報画像等に関するご案内

藤田嗣治の作品は著作権保護期間内のため、画像利用等の際は著作権者の許諾が必要となります。

鹿児島市立美術館で開催する「藤田嗣治 7つの情熱」展をご紹介頂く場合は、

「広報画像等に関するご案内」ご確認いただき、「広報画像申込書」に必要事項をご記入のうえ、

メールで鹿児島市立美術館までご連絡ください。

- 「広報画像等に関するご案内」へのリンク:PDF(PDF:637KB)

- 「広報画像申込書」へのリンク:エクセル(エクセル:13KB)、PDF(PDF:389KB)

(外部サイトへリンク)

(外部サイトへリンク)