ホーム > 環境・まちづくり > 交通(道路、駐車、駐輪) > 道路 > 鹿児島市における無電柱化の推進

更新日:2025年11月6日

ここから本文です。

鹿児島市における無電柱化の推進

鹿児島市無電柱化推進計画

目的と背景

地震や台風などの大規模な自然災害が発生した際には、電柱の倒壊により道路が寸断され、通行が困難になるおそれがあります。

災害時に確実な避難や応急対策活動等ができるようするため、無電柱化の推進が重要です。

さらに、無電柱化は景観の向上やバリアフリーの推進にも寄与します。

こうした背景を踏まえ、本市では、「無電柱化の推進に関する法律」に基づき、令和2年6月30日に「鹿児島市無電柱化推進計画」を策定し、無電柱化の取組を進めています。

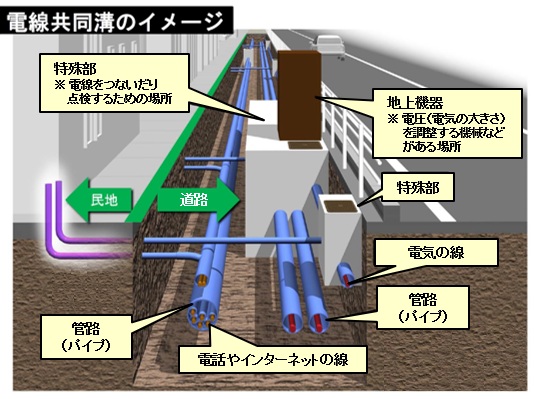

無電柱化を進めるにあたっては、道路の下に、電線などを通すための電線共同溝(でんせんきょうどうこう)と呼ばれる管路等を設置しています。

計画の概要

本計画は、市道の無電柱化を推進するための基本的な方針、目標、施策等を定めたものです。

- 鹿児島市無電柱化推進計画(概要版)(PDF:262KB)

- 鹿児島市無電柱化推進計画(全文)(ワード:29KB)

- 鹿児島市無電柱化推進計画(全文)(PDF:292KB)

- 無電柱化整備計画路線位置図(PDF:1,011KB)

本市の無電柱化の経緯

本市では、昭和61年度からの「電線類地中化計画」以降、平成11~15年度の「新電線類地中化計画」、平成16~20年度の「無電柱化推進計画」、平成21~29年度の「無電柱化に係るガイドライン」に基づき、電線類の地中化を段階的に進めてきました。

これまでの無電柱化は、防災性の向上、安全性・快適性の確保、良好な景観等の観点から進められてきましたが、近年の災害の激甚化・頻発化や高齢者・障害者の増加により、その必要性は一層高まっています。

こうしたなか、無電柱化の取組を総合的、計画的かつ迅速に推進するため、平成28年に「無電柱化の推進に関する法律」が制定され、その後、国および県においても無電柱化推進計画が策定されました。

本市では、これらを踏まえ、防災、安全かつ円滑な交通の確保等の観点から、市道の無電柱化を推進しています。

無電柱化の進捗状況

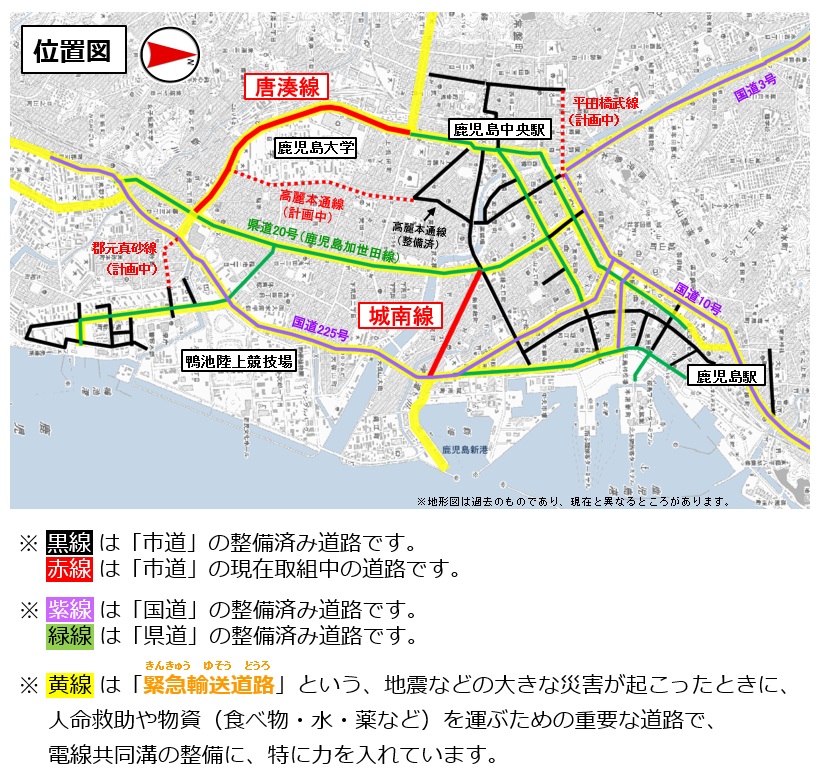

本市が管理する市道のうち、位置図に示す黒線の路線では工事が完了しており、現在は赤線の市道城南線と市道唐湊線の無電柱化工事を進めています。

11月10日は無電柱化の日です。

「無電柱化の推進に関する法律」では、国民に広く無電柱化の重要性についての理解と関心を深めるため、11月10日を「無電柱化の日」と定めています。

無電柱化に関するリンク

よくある質問

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

(JPG:255KB)

(JPG:255KB) (JPG:234KB)

(JPG:234KB) (JPG:484KB)

(JPG:484KB) (JPG:484KB)

(JPG:484KB)